Das Programm ''Soziale Stadt'' als gesamtstädtischer Entwicklungsimpuls – das Beispiel Stadt Espelkamp

Inhalt

Ein zentrales Anliegen der nationalen Stadtentwicklungspolitik ist die Neugestaltung innerstädtischer Quartiere als Wohnort und Erlebnisraum. Die Stadt Espelkamp, eine Gemeinde mit etwa 25.300 Einwohnern im Nordosten Westfalens (Kreis Minden-Lübbecke), möchte vor diesem Hintergrund vor allem ihre Wohnumfelder, das Stadtimage sowie die Gestaltung der Innenstadt aufwerten und verbessern. Das Städtebauförderungsprogramm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt" wird als Förderinstrument genutzt, um diese Ziele zu erreichen.

Die Stadt Espelkamp

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente Espelkamp durch Maßnahmen des Wohnungs- und Siedlungswesens, durch die Ansiedlung von gewerblichen Unternehmen und durch die Förderung sozialer Einrichtungen als neue Heimat für Flüchtlinge und Vertriebene. Aufgrund der gut erhaltenden Infrastruktur wurden diese in den unzerstörten Hallen und Baracken der ehemaligen Heeres-Munitionsanstalt Lübbecke untergebracht. Zur Zeit der Wiederaufbauphase siedelten sich zusätzlich Gastarbeiter aus Griechenland, Italien, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei in Espelkamp an. In den 1980er und 90er Jahren sind viele Spätaussiedler aus Osteuropa nach Espelkamp gezogen, so dass heute diese Gruppe, neben den türkisch- und kurdischstämmigen Einwohnern sowie den Nachkriegsfamilien, einen Großteil der Bevölkerung darstellt.

Seit 1999 (27.934 Einwohner) ist – im Gegensatz zum bis dahin stetigen Bevölkerungswachstum Espelkamps – eine deutliche Abnahme der Zuzüge zu verzeichnen, und die Fortzüge können nicht mehr kompensiert werden. Neben dem sinkenden natürlichen Bevölkerungswachstum ist heute der starke Trend der Bevölkerungsabnahme zu spüren. Laut Prognosen von IT.NRW sollen im Jahr 2030 nur noch 22.090 Einwohner in Espelkamp leben (-12,7%).

Bedeutend für die Siedlungsentwicklung ist die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH, die im Oktober 1949 vom Land Nordrhein-Westfalen, dem Diakonischen Werk und der Evangelischen Kirche in Westfalen gegründet wurde. Heute besitzt die Aufbaugemeinschaft 85% des Mietwohnungsbaus und prägt mit ihren mehrgeschossigen Mietwohnungen das Stadtbild Espelkamps (Abb. 1). Dem überwiegenden Mietwohnungsbau in der Innenstadt schließen sich einige Einfamilienhaussiedlungen am Stadtrand an.

Etwa 53% der insgesamt 9.719 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in Espelkamp im verarbeitenden Gewerbe, 47% im Dienstleistungssektor und weniger als ein Prozent in der Landwirtschaft (Stand: 30.09.2009). Zwei der wichtigsten Arbeitgeber in Espelkamp sind die lokal verankerten Familienunternehmen und heutigen Global Player Harting KGaA (Produktion von Steckverbindern für die Energie- und Datenübertragung) und Gauselmann AG (Hersteller für Unterhaltungsspielgeräte und Geldmanagementsysteme), die zusammen etwa 2.200 Arbeitsplätze bieten. Mit einer Arbeitslosenquote von 12,8% liegt Espelkamp über dem Kreisdurchschnitt von 10,2% (Stand: 30.06.2009). Die schon immer erhöhte Arbeitslosenquote war ein Grund für die Initiierung des "Soziale Stadt"-Programms, welches sich seit 2007 in der Umsetzung befindet.

Das Programm

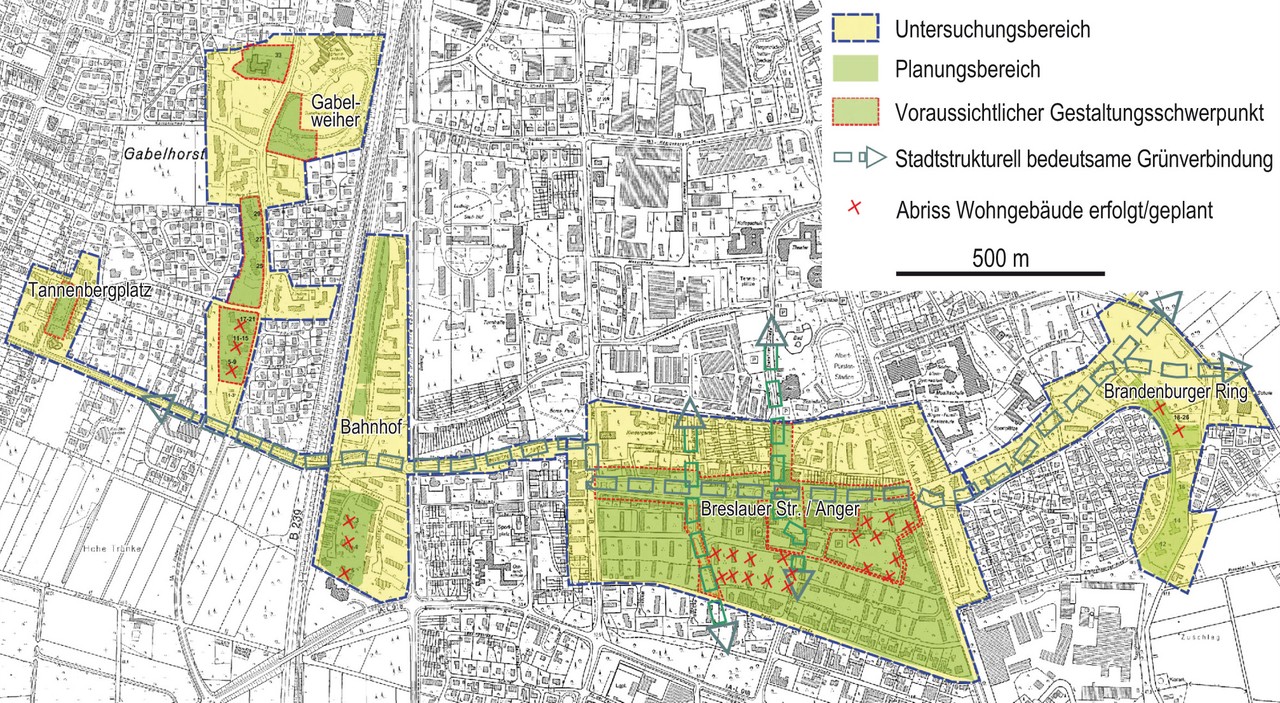

Ein besonderes Merkmal des "Soziale Stadt"-Programms in Espelkamp ist das weitläufige und durch Schwerpunkträume geprägte Umsetzungsgebiet. Vor allem die Fokussierung der Projekte im Zentrum der Stadt – der Breslauer Straße als Mittelpunkt des städtischen Lebens – sowie die enge Kooperation zwischen Stadtverwaltung und der Wohnungswirtschaft bieten beste Voraussetzungen, um auch über das Programmgebiet hinaus effektive Wirkungen zu erzielen. Des Weiteren lenken die im integrierten Entwicklungskonzept verankerten Handlungsfelder "Zentrumsgestaltung – Lokale Ökonomie" sowie "Soziales – Kommunikation – Öffentlichkeitsarbeit" das Programm auf eine gesamtstädtische Ebene. Zahlreiche Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt sollen die Attraktivität der Gesamtstadt steigern. Imagefördernde Projekte des Programms, die Espelkamp wieder zu einem positiven Ansehen verhelfen sollen, erzielen ebenso eine regionale Wirkung.

Weitere aktuelle Maßnahmen im Zuge der Stadtentwicklung

Neben der Errichtung eines innerstädtischen Einkaufszentrums im Jahr 2007 initiierten verschiedene Espelkamper Akteure außerhalb des Programms "Soziale Stadt" Image- und Aufwertungsmaßnahmen. Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp entwickelte aufgrund der hohen Wohnungsleerstände eine neue Marketing- und Portfoliostrategie. Vom ersatzlosen Abriss mehrgeschossiger Wohnanlagen über Neubau von seniorengerechten Wohnungen bis zur bunten Farbgestaltung von Häuserfassaden (Abb. 1) veränderte sich der Wohnungsmarkt in Espelkamp.

Ferner erarbeitet der Stadtmarketingverein Initiative Espelkamp e.V. seit 2008 in Kooperation mit der Stadtverwaltung eine Imagekampagne mit aufwändigen Werbemaßnahmen. Die Stadt soll ein erkennbar positives Profil auferlegt bekommen und dadurch die Standortvorteile Espelkamps vermitteln. Insbesondere durch das neue Corporate Design und den allgegenwärtigen Spruch "Hier geht was!" hat sich die Imagekampagne zu einem positiv angenommenen Dauerthema der Stadt entwickelt.

Chancen und Perspektiven des "Soziale Stadt"-Programms als gesamtstädtischer Entwicklungsimpuls

Fazit und Ausblick

Das Beispiel der Stadt Espelkamp verdeutlicht, dass das Programm "Soziale Stadt" sehr wohl als gesamtstädtischer Entwicklungsimpuls fungieren kann. Insbesondere durch die Wahl der Handlungsfelder und des Programmgebiets kann solch ein Entwicklungsprozess gesteuert werden. Trotzdem würde es keinen großen Entwicklungsimpuls geben, wenn die Maßnahmen des Programms "Soziale Stadt" nicht durch weitere Projekte flankiert werden würden. Die Synergien des Bund-Länder-Programms mit den auffälligen Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Portfoliostrategie der Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH, der präsenten Imagekampagne des Stadtmarketingvereins Initiative Espelkamp e. V. und weiterer baulicher Maßnahmen außerhalb des Programms "Soziale Stadt" bewirken eine enorme Entwicklung der gesamten Stadt. Wichtig ist jedoch, diesen langen Entwicklungsprozess nachhaltig zu verstetigen, damit keine Stagnation nach dem Ende der Förderperiode im Jahr 2013 eintritt.

Weiterführende Literatur/Quellen

| • | Agentur für Arbeit (Hg.) (2010): Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt. Nürnberg (www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/a.html, abgerufen am 20.06.2010) | |

| • | Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH (Hg.) (2009): Aufbruchsstimmung in einer kleinen Stadt. In: VerbandsMagazin, Heft 4/2009. Düsseldorf/Frankfurt/Saarbrücken, S. 34–35 | |

| • | BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hg.) (2009): Stadtentwicklungsbericht 2008. Neue urbane Lebens- und Handlungsräume. Berlin (www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/27952/publicationFile/10989/stadtentwicklungs-bericht-der-bundesregierung-2008.pdf) | |

| • | Gruppe Freiraumplanung Landschaftsarchitekten (2007): Integriertes Handlungskonzept. "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt". Endbericht März 2007. Langenhagen | |

| • | Hentschel, O. (2009): Das Programm "Soziale Stadt" als gesamtstädtischer Entwicklungsimpuls? – Untersucht am Beispiel der Stadt Espelkamp. Münster (unveröffentlichte Bachelorarbeit am Institut für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) | |

| • | Initiative Espelkamp e. V. (Hg.) (2008): Infobrief 01/2008. Informationen über den derzeitigen Stand geplanter bzw. laufender Projekte und Aktivitäten. Espelkamp (www.marketingverein-espekamp.de/149.0.html, abgerufen am 16.06.2009) | |

| • | Oberpenning, H. (2002): "Arbeit, Wohnung und eine neue Heimat…". Espelkamp – Geschichte einer Stadt. Essen | |

| • | Preuss, J. und F. Eitelberg (2003): Heeres-Munitionsanstalt Lübbecke. Vorgeschichte der Stadt Espelkamp. Mainz | |

| • | Stadt Espelkamp (Hg.) (2007): Integriertes Handlungskonzept "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt". Endbericht März 2007. Espelkamp (www.espelkamp.de/media/custom/1190_607_1.PDF, abgerufen am 08.07.2010) | |

| • | Stadt Espelkamp (Hg.) (2010): Wirtschaft, Statistik, Lage, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Steuerhebesätze. Espelkamp (www.espelkamp.de/index.phtml?mNavID=1190.220&sNavID=1190.266&La=1, abgerufen am 20.06.2010) | |

| • | Steinmann, M. (1988): Chronik der Stadt Espelkamp. In: Stadt Espelkamp (Hg.): Espelkamp. Eine Idee wird zur Stadt. Espelkamp | |

| • | www.aufbau-espelkamp.de | |

| • | www.landesdatenbank.nrw.de | |

| • |

www.staedtebaufoerderung.info/DE/ProgrammeVor2020/SozialeStadt/sozialestadt_node.html |

Erstveröffentlichung 2010