Nacheiszeitliche Waldentwicklung in Westfalen

Blütenstaub als Schlüssel zur Vergangenheit

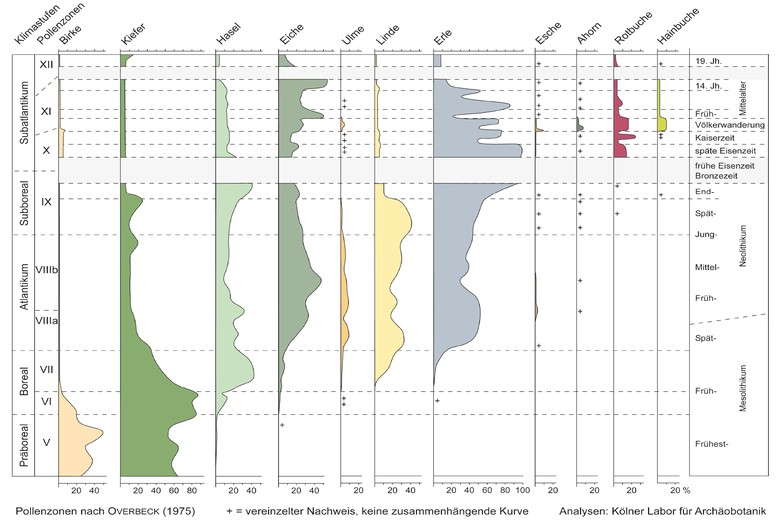

Unser Wissen über die Vegetationsentwicklung in ur- und frühgeschichtlicher Zeit basiert im Wesentlichen auf der pollenanalytischen Untersuchung von Torfablagerungen und anderen Feuchtbodensedimenten, in denen sich Pollen und Sporen über Jahrtausende haben erhalten können (s. Beitrag Kramm). Im Zuge der Pollenanalyse werden Pollenkörner mikroskopisch bestimmt und ausgezählt, wobei die Pollenkörner nur vereinzelt bis auf das Artniveau bestimmbar sind. Klassischerweise werden mehrere übereinanderliegende Sedimentproben aus einem Bohrkern oder an einem Profil entnommen und die Ergebnisse dann in einem Pollendiagramm dargestellt. Bei der Interpretation eines Pollendiagramms ist zu beachten, dass die Pflanzenarten sehr unterschiedliche Mengen an Pollen produzieren, so dass aus den Anteilen eines Pollentyps nicht unmittelbar auf die anteilige Präsenz in der Landschaft rückgeschlossen werden kann. Zudem ist der Pollen der am Beprobungsort (z.B. in einem Moor oder einer Flussaue) wachsenden Pflanzen überrepräsentiert. Jedoch können auch Pollenkörner aus anderen Regionen durch Fernflug in die Probe gelangt sein. Es erfordert daher viel Erfahrung und die sorgfältige Betrachtung des gesamten Pollenspektrums, um vergangene Vegetationszustände zu rekonstruieren. Der Vergleich von Pollendiagrammen aus verschiedenen Regionen hat früh gezeigt, dass es eine grundsätzlich ähnliche Abfolge der Waldentwicklung in Mitteleuropa gibt, wobei Nutzungs- und Standorteinflüsse durchaus merkliche Abweichungen innerhalb einer Region bewirken können. Die einzelnen Phasen mit jeweils charakteristischer Pollenzusammensetzung werden als Pollenzonen bezeichnet, die forschungsgeschichtlich bedingt mit den Bezeichnungen der Klimastufen gleichgesetzt werden (Abb. 1), auch wenn mittlerweile erkannt wurde, dass die anthropogenen Einflüsse spätestens ab dem Neolithikum jene des Klimas übertreffen. Für Nordwestdeutschland werden zumeist die von Fritz Overbeck (1975) definierten Pollenzonen herangezogen. Auch aus Westfalen liegen zahlreiche pollenanalytische Untersuchungen vor, die Einblicke in die Vegetationsentwicklung ermöglichen.

Das Ende der Eiszeit

Während des Höhepunkts der letzten Kaltzeit glich Mitteleuropa einer Kältewüste, durchsetzt von Elementen der Steppentundra. Starke Klimaschwankungen prägten das folgende Spätglazial, wobei die wärmeren Abschnitte, in denen bereits annähernd heutige Temperaturverhältnisse herrschten, von mehreren Klimarückschlägen unterbrochen wurden, die als Dryas- oder Tundrenzeiten bezeichnet werden. Die ersten Wälder wurden von Birken gebildet, später breitete sich auch die Kiefer wieder aus. Mit dem etwa 1.100 Jahre andauernden, letztmaligen Kälterückschlag der Jüngeren Dryaszeit beherrschte wieder eine tundrenähnliche Vegetation die Landschaft, wobei Birken und Kiefern an günstigen Standorten in kleinen Gehölzgruppen überdauern konnten.

Das Holozän

Vor etwa 11.500 Jahren leitete dann ein rasanter Temperaturanstieg den Beginn des Holozäns ein und führte zur raschen Wiederausbreitung von Birke und Kiefer (Abb. 1), die während des Präboreals immer dichter werdende Wälder bildeten.

Im darauffolgenden Boreal wurde die Kiefer zum dominanten Baum, und die Hasel wanderte ein. Sie verbreitete sich im Laufe des Boreals dann stark und bildete auf den nährstoffreicheren Böden sogar regelrechte Haselhaine. Klimatisch bedingte Trockenheit und fortschreitende Verlandung der Flachgewässer in den auen führten vermutlich zum Vordringen der Kiefer in die Flussauen, wo sich farnreiche Kiefernwälder ausbildeten. Eiche und Ulme sowie etwas verzögert Linde und Erle erreichten im Boreal ebenfalls wieder das norddeutsche Tiefland.

Die massenausbreitung der Erle auf nassen Böden markierte den Beginn des folgenden Atlantikums, in dem Laubmischwälder aus Eiche, Ulme und Linde vorherrschten (Abb.1). Die Ausbreitung der neu eingewanderten Gehölze führte zu einer stärkeren räumlichen Differenzierung des Waldbildes. Linden und Ulmen erlangten auf nährstoffreicheren Böden größere Bedeutung, während auf nährstoffarmen Sandböden die Eiche die Vorherrschaft in den Wäldern übernahm. Die Hasel konnte nur auf besseren Böden höhere Anteile behalten, während Birke und Kiefer der Konkurrenz durch die neu eingewanderten Baumarten stark unterlegen waren und auf Extremstandorte wie Moorränder oder nährstoffarme, trockene Sandböden zurückgedrängt wurden. Als weitere Gehölze traten im Atlantikum erstmals Esche und Ahorn auf. Auf Löss sowie den Kalksteinzügen des Teutoburger Waldes und des Weserberglandes trat ab 4.500 v. Chr. auch die Buche erstmals in Erscheinung.

Ein auffälliger Einbruch der Ulmenkurve in den Pollendiagrammen markiert den Beginn des Subboreals um 3.600 v. Chr. Im Mittelgebirge gewann die Rotbuche zunehmend an Bedeutung und übernahm an der Wende zum Subatlantikum schließlich die Vorherrschaft in den montanen Wäldern. Auf den Sandböden im Nordwesten Westfalens, die deutlich später von der Rotbuche erreicht wurden, erfolgte ihre Hauptausbreitung erst zu Beginn der Völkerwanderungszeit um 400 n. Chr. Als letztes wichtiges Gehölz unserer Wälder erreichte die Hainbuche Nordwestdeutschland. Im westfälischen Bergland trat sie im späten Subboreal auf, etwa 1.000 Jahre später auch im Flach- und Hügelland. Größere Bedeutung erhielt sie jedoch erst ab der Völkerwanderungszeit, in der sich zum letzten Mal großflächig naturnahe Wälder ausbreiten konnten.

Die Einflüsse des Menschen

Über die Frage, inwieweit bereits die Jäger und Sammler des Mesolithikums die Vegetationsentwicklung beeinflussten, lässt sich nur spekulieren. Sicher ist, dass Haselnüsse einen wichtigen Bestandteil der Ernährung darstellten. Möglicherweise war der Mensch an der raschen Verbreitung der Hasel bereits aktiv beteiligt und förderte dann das Fortbestehen der borealen Haselhaine durch gezielt angelegte Brände.

Spätestens mit der Sesshaftwerdung des Menschen und dem Beginn von Ackerbau und Viehhaltung setzte ab 5.400 v. Chr. eine stärkere anthropogene Beeinflussung der Landschaft ein, wobei die Neolithisierung Westfalens schrittweise über einen Zeitraum von über einem Jahrtausend erfolgte. Die zunehmende Veränderung der Pflanzendecke durch den Menschen und sein Vieh erschwert es, ab dieser Zeit zwischen natürlichen und anthropogenen Ursachen der Waldentwicklung zu unterscheiden. Großflächiger als die Rodungen zur Schaffung von Siedlungs- und Ackerflächen beeinflussten die prähistorischen und historischen Formen der Waldnutzung die Struktur und Artenzusammensetzung der Wälder (s. Beitrag Kasielke).

So steht der auffällige Einbruch der Ulmenkurve in den Pollendiagrammen an der Grenze vom Atlantikum zum Subboreal möglicherweise in Zusammenhang mit einer Schwächung und verminderten Pollenproduktion als Folge einer bevorzugten Nutzung von Ulmen zur Laubheugewinnung. Auch die Einwanderung von Buche und Hainbuche fällt in eine Zeit, in der die Waldentwicklung nicht mehr allein von natürlichen Faktoren gesteuert wurde. So vertreten einige Autoren die Auffassung, dass die Buche sich im Zuge der Wiederbewaldung aufgegebener Rodungsflächen als "Unkraut" ausbreiten konnte und so erst die heutige Bedeutung erlangte (z.B. Küster 1996). Andererseits wird angenommen, dass vor allem die potenziellen Buchenstandorte bevorzugt besiedelt wurden, sodass die Buche nie ihr potenzielles Wuchsgebiet hat ausschöpfen können (Burrichter 1969). Das nicht nur im hier gezeigten Pollendiagramm aus der Emscheraue auffällige Haselmaximum im Endneolithikum lässt sich am besten mit einer großflächig betriebenen, extensiven Viehhude erklären, welche zur Auflichtung der Wälder führte und damit den lichtliebenden Haselstrauch förderte.

Weiterführende Literatur/Quellen

| • |

Burrichter, E. (1969): Das Zwillbrocker Venn, Westmünsterland, in moor- und vegetationskundlicher Sicht. Mit einem Beitrag zur Wald- und Siedlungsgeschichte seiner Umgebung. Münster |

|

| • |

Burrichter, E., H. Freund, J. Hüppe u. R. Pott (1993): Spät- und nacheiszeitliche Vegetationsentwicklung und deren Verlandungssukzessionen in Auenlandschaften nordwestdeutscher Lößbörden. In: Dissertationes Botanicae, Band 196. Berlin/Stuttgart, S. 399–413 |

|

| • |

Kasielke, T. (2014): Spätquartäre Landschaftsentwicklung im oberen Emscherland. Bochum |

|

| • |

Kramm, E. (1981): Beiträge der Pollenanalyse zur Erforschung der Siedlungsgeschichte von Westfalen. |

|

| • |

Küster, H. (1996): Sieben Phasen der Nutzung mitteleuropäischer Wälder. In: Alt-Thüringen, Band 30. Langenweißbach, S. 55–69 |

|

| • |

Meurers-Balke, J. u. A. J. Kalis (2010): Ein neues Pollenprofil aus der Lippeaue bei Bergkamen berichtet über Jahrtausende Landschaftsgeschichte. In: Eggenstein, G. (Hg.): Mensch und Fluss. 7000 Jahre Freund und Feind. Bönen, S. 95–100 |

|

| • |

Overbeck, F. (1975): Botanisch-geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte. Neumünster |

|

| • |

Pott, R. (1984): Pollenanalytische Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte der Borkenberge bei Haltern. Münster (= Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, Band 46, Heft 2) |

|

| • |

Rehagen, H. W. (1964): Zur Spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte des Niederrheingebietes und Westmünsterlandes. In: Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen, Band 12. Krefeld, S. 55–96 |

|

| • |

www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Naturraum/Waldnutzung |

|

| • |

www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Siedlung/Pollenanalyse |

Erstveröffentlichung 2016