Bismarcktürme in Westfalen im Kontext der Kulturlandschaft

Bei Ausflügen ins westfälische Bergland treffen Wandernde häufig auf Aussichtstürme, von denen nicht wenige zu Ehren Otto von Bismarcks errichtet wurden. Bismarck amtierte von 1871 bis 1890 als erster Reichskanzler des Deutschen Reiches und war zuvor bereits mehrere Jahrzehnte als preußischer Ministerpräsident tätig. Aufgrund seiner prägenden Rolle bei der Reichsgründung entstanden nach seinem Tod (1898) insbesondere in Westfalen, aber auch in anderen preußisch geprägten Gebieten zahlreiche Denkmäler zu seinem Gedenken.

Mit Beginn des 20. Jh.s erwuchsen zunächst in nur wenigen Jahren vielerorts bürgerliche Initiativen, sog. Bismarck-Komitees. Ihr jeweiliges Ziel war die Errichtung eines Bismarck-Turmes, "... der in den meisten Fällen auf einem Berg nahe einer Stadt geplant wurde" (Seele 2005, S. 31). Die Komitees waren für Spendensammlungen, die Organisation von Architekturwettbewerben sowie für die baurechtlichen Genehmigungen verantwortlich und übergaben die Türme nach deren Fertigstellung in der Regel an die jeweilige Stadt (Seele 2005).

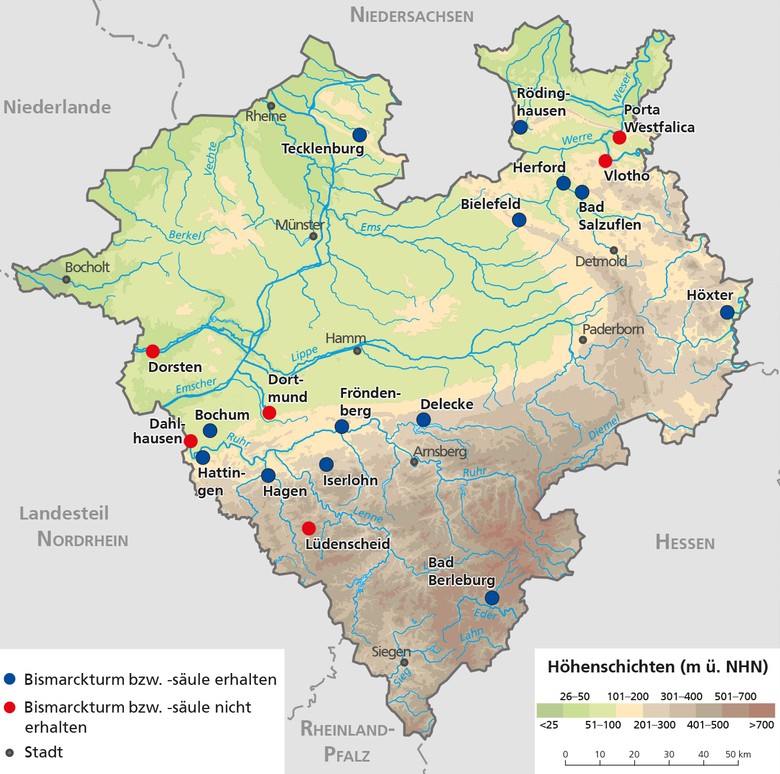

Von den in Westfalen ursprünglich 19 errichteten Bismarcktürmen bzw. -säulen existieren heute noch 13 (im Rheinland 11). Diese konzentrieren sich hauptsächlich entlang markanter Höhenzüge wie dem Haarstrang, dem Lipper Bergland oder den Ruhrhöhen (Abb. 1). Deutschlandweit sind nach Seele (2005, S. 14) etwa 170 Bismarcktürme erhalten geblieben. Auffällig hierbei ist eine bandförmige Konzentration der Türme entlang einer Linie, die sich vom Südwesten NRWs (Aachen) über Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen bis zur deutsch-polnischen Grenze (Görlitz/Sachsen) erstreckt.

Bei der Standortwahl spielten landschaftliche und topografische Gegebenheiten eine entscheidende Rolle. Bevorzugt wurden Hügel, Bergkuppen oder Sporne in der Nähe von städtischen Siedlungen. Wichtig im Sinne der landschaftsplanerischen Konzeption war eine weithin gute Sichtbarkeit der Türme. In diesem Zusammenhang galten Bergsporne in siedlungsnahen Bereichen insbesondere dann als ideal, wenn sie noch nicht durch andere dominante Bauwerke wie Burgen belegt waren. Typisch ist ferner ein Höhenunterschied von etwa 100 m zwischen den gewählten Turmstandorten und den umliegenden Orten.

Hinweise auf detaillierte Sichtbarkeitsberechnungen bei Tag oder Nacht bzw. auf genaue Analysen der Abstände zwischen benachbarten Türmen gibt es aktuell nicht. Dem Befeuerungskonzept wurde jedoch eine zentrale Rolle zugeschrieben: Auf allen Türmen sollten an nationalen Gedenktagen symbolische, mächtige Feuer brennen. "Die Vorstellung [...] war, dass diese Befeuerungen aus der Vogelperspektive wie ein Flammen-Netz über dem Deutschen Reich zu Ehren des ehemaligen Reichskanzlers wirken sollten" (Bielefeld/Büllesbach 2014, S. 61). Diese Idee wurde meist mit Feuerschalen umgesetzt, die Flammen von 3 bis 5 m Höhe ermöglichten. Die Sichtbarkeit solcher Feuersignale hängt jedoch stark von meteorologischen Bedingungen sowie von topografischen Gegebenheiten ab. Beispielsweise beträgt die maximale Sichtweite eines derartigen Feuers in ebenem Gelände etwa 5 km, während sie von einem 20 m erhöhten Standpunkt auf etwa 17,5 km steigt (Hartmann 2023).

Aufgrund der räumlichen Nähe einiger Türme ist davon auszugehen, dass in bestimmten Regionen außerdem die Feuer benachbarter Bismarcktürme gleichzeitig wahrgenommen werden konnten (und sollten). Dies war z.B. in Bad Salzuflen und Herford möglich, da die Distanz zwischen den beiden Türmen hier lediglich 6,6 km beträgt. Im Vergleich dazu liegen die Türme in Hagen, Wuppertal, Fröndenberg (Abb. 2), Iserlohn und Hattingen jeweils in größeren Abständen von 23 bis 28 km voneinander entfernt, wodurch selbst eine zeitgleiche Sichtbarkeit benachbarter Turmfeuer wohl kaum möglich war.

Bismarckturm in Hagen – Götterdämmerung auf dem Goldberg

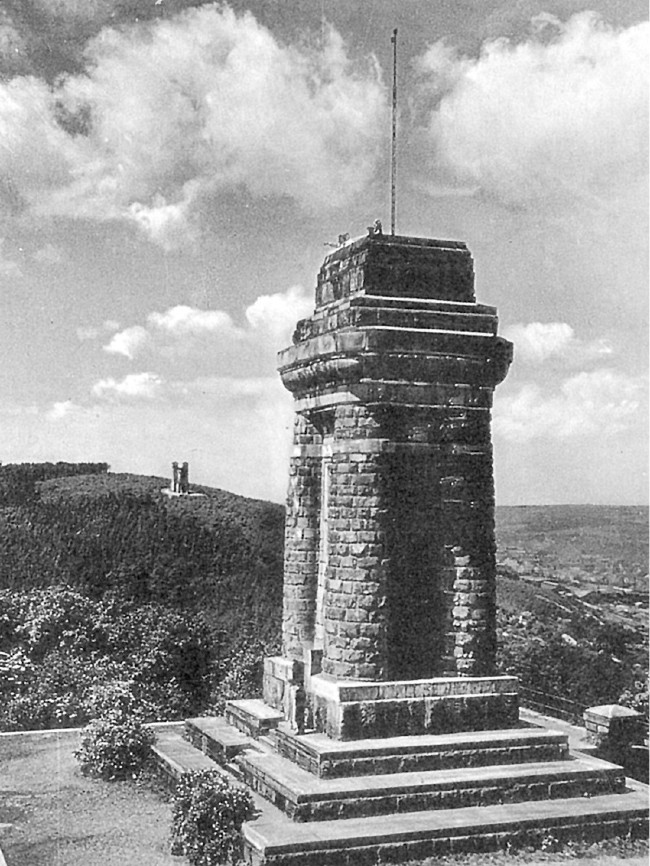

Die kulturlandschaftliche Integration des Bismarckturms in Hagen wird besonders deutlich, wenn die Bezüge zur näheren Umgebung betrachtet werden: Der Turm entstand 1901 auf dem Goldberg (Abb. 3), der zum Höhenzug der Hesterhardt zählt. Er wurde nach dem architektonischen Entwurf "Götterdämmerung" ausgeführt, zu dessen Markenzeichen die Dreiviertelsäulen an den vier Seiten des Turmes gehören. Zum Zeitpunkt der Errichtung war dieser Bereich wesentlich weniger bewaldet als heute. Bereits 1884 wurde am Hang des Goldbergs der Stadtgarten Hagen durch den Landschaftsarchitekten Heinrich Siesmayer gestaltet. Sowohl die terrassierte Anlage des Stadtgartens als auch der Bismarckturm bieten auch heute noch eine beeindruckende Sicht auf das Hagener Stadtzentrum. Der traditionelle Aufstiegspfad zum Turm führt über den Stadtgarten, durch den Stadtwald und überwindet dabei mehr als 150 Höhenmeter.

Die Standortentscheidung in Hagen wurde maßgeblich durch den Gymnasiallehrer Dr. August Haake beeinflusst. "Haake betonte die günstige Lage Hagens mit seinen Wäldern und Höhen, die besonders für eine Feuersäule geeignet sei. Auch die schon bestehenden Denkmäler hob er hervor, hinter denen der geplante Turm für Bismarck nicht zurückstecken müsse" (Osses 1996, S. 77). Aufgrund finanzieller Engpässe musste in Hagen, Hattingen und Wuppertal jedoch auf den Bau dauerhafter Feuerstellen verzichtet werden, weshalb für temporäre Beleuchtungen auf sog. bengalische Feuer ausgewichen wurde (Bielefeld/Büllesbach 2014, S. 124).

In Nachbarschaft des Hagener Bismarckturms wurden weitere landschaftsbestimmende Gedenk- und Aussichtstürme errichtet: 1910 entstand auf der Hesterhardtkuppe der Kaiser-Friedrich-Turm (1891 zunächst als Holzturm gebaut) und 1911 auf der Eggekuppe der Eugen-Richter-Turm (Abb. 3) zu Ehren des liberalen Bismarck-Kritikers. Die Bauwerke sind von bestimmten Stellen der Stadt aus gut sichtbar und stellen durch die topografisch-kulturlandschaftliche Struktur ein imposantes Ensemble dar. Dieses wurde auch für die touristische Vermarktung Hagens genutzt: Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jh.s warb man für den touristischen Besuch unter dem Titel "Drei-Türme-Stadt". Bis heute ist ferner die "Drei-Türme-Wanderung" in der Region sehr bekannt.

Das Beispiel des Bismarckturmes in Hagen verdeutlicht den Zusammenhang zwischen topografischen bzw. landschaftlichen Gegebenheiten und der Realisierung von Bauwerken der nationalen Erinnerungskultur.

Im Laufe der Geschichte verblasste bzw. veränderte sich die politische Bedeutung derartiger Denkmäler. Heute sind sie integrale Bestandteile der historischen Kulturlandschaft.

Weiterführende Literatur/Quellen

-

Becker, F. (1999): Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Bismarck-Säule: Denkmalkonkurrenz an der Porta Westfalica. In: Verein für Geschichte und Altertumskunde Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalen (Hg.): Westfälische Zeitschrift, Bd. 149. 1. Aufl. Paderborn, S. 423–439

-

Bielefeld, J., A. Büllesbach (2014): Bismarcktürme. Architektur, Geschichte, Landschaftserlebnis. 1. Aufl. München

-

Hartmann, E. (2023): Deutsche Leuchtfeuer.

(https://www.deutsche-leuchtfeuer.de/themen/sichtweite.html, abgerufen am 06.12.2023) -

Löns, H. (1929): Der Naturschutz und die Naturschutzphrase. In: Der Waldfreund 5/1929, S. 4ff.

-

Osses, D. (1996): Flammende Mahnzeichen für den eisernen Kaiser. Der Hagener Bismarck-Turm: Von der reichsweiten Bismarck-Säulen-Bewegung bis zum Wahrzeichen der Stadt. In: Hobein, B. (Hg.): Bis in die fernste, fernste Zeit... Hagen und seine Denkmäler. Hagen, S. 73–83

-

Seele, S. (2005): Lexikon der Bismarck-Denkmäler. Türme, Standbilder, Büsten, Gedenksteine und andere Ehrungen; eine Bestandsaufnahme in Wort und Bild. Petersberg

-

https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/02/0202/020201/020201.html

Erstveröffentlichung 2025