NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in Westfalen

Im Frühjahr 2025 waren es 80 Jahre her, dass für Deutschland der Zweite Weltkrieg und die NS-Diktatur endeten. In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus sagte Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier am 29.01.2025, man müsse sich der entsprechenden Wahrheit gerade auch heute "immer wieder von Neuem stellen. […] Deshalb bin ich gerade in diesen Zeiten den Menschen, die in deutschen Gedenkstätten forschen, lehren und arbeiten, so dankbar für ihr Engagement" (Deutscher Bundestag 2025).

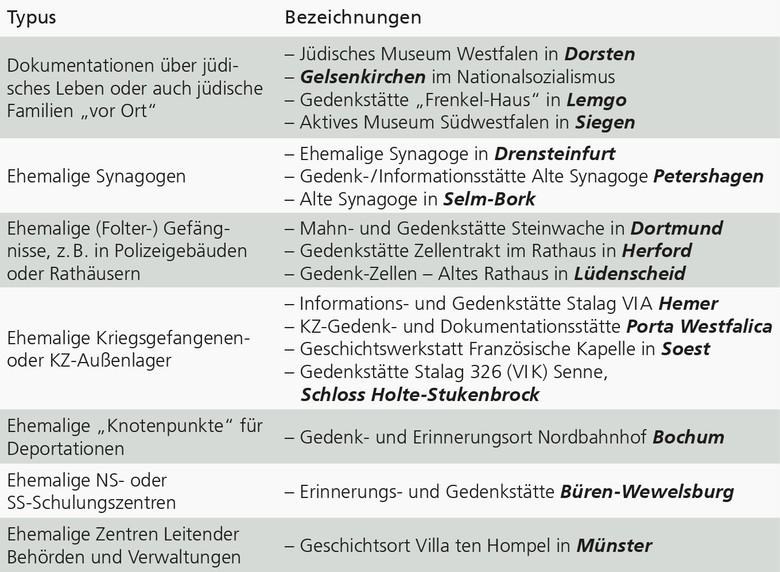

In Westfalen gibt es zur Zeit 17 NS-Gedenkstätten, die dem "Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e. V." angeschlossen sind. Diese Gedenkstätten werden u.a. auch vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gefördert. Zur Begründung hierfür sagte der damalige LWL-Direktor Matthias Löb im Juli 2019: "Erinnerung braucht Orte. Die NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte sind mit 350.000 Besuchern pro Jahr die wichtigsten Stellen erinnerungskultureller Arbeit in der Region" (LWL 2019).

Außer den 17 "offiziellen" Gedenkstätten gibt es noch eine Reihe weiterer, z.T. "kleiner" Gedenk- oder Erinnerungsorte, die teilweise auf private Initiativen zurückgehen oder auch Bestandteile anderer Einrichtungen sind. Zu Letzteren gehört z.B. – seit 1985 – ein Gedenkort für die Opfer der Euthanasie in der Treise-Kapelle des Psychiatriemuseums Warstein auf dem Gelände der dortigen LWL-Einrichtungen. Aus der Warsteiner Psychiatrie wurden während der NS-Zeit 1.575 Patientinnen und Patienten, die als "lebensunwert" abgestempelt worden waren, zur "Vernichtung" abtransportiert (LWL o. J.).

Zu den Gedenkstätten, die auf private Initiativen hin entstanden, wäre beispielsweise diejenige am Rande der Bockholter Berge zu zählen, die von Messdienern aus Greven-Gimbte (Kr. Steinfurt) errichtet wurde. Sie erinnert an zwei polnische Zwangsarbeiter, die im August 1942 dort von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) hingerichtet wurden.

Die 17 "offiziellen" Gedenkstätten lassen sich – wie Tabelle 1 zeigt – unterschiedlichen "Typen" zuordnen.

Einzelne Gedenkstätten

Im Rahmen dieses Beitrags ist es aus Platzgründen leider nicht möglich, alle westfälischen Gedenkstätten ausführlicher zu würdigen. Allein schon das Engagement zahlreicher Vereine und ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer hätte dies verdient. Einige Gedenkstätten sollen aber zumindest etwas näher charakterisiert werden.

Die Informations- und Gedenkstätte Stalag VI A in Hemer (Märkischer Kr.) war von 1939 bis 1945 eines der größten Kriegsgefangenen-Stammlager (Stalag) in Deutschland. Die – zumeist sowjetischen – Kriegsgefangenen wurden vorwiegend zur Zwangsarbeit im Ruhrbergbau eingesetzt. In welchem Maße die Kriegsgefangenen dabei missbraucht wurden, zeigt folgende Zahl: Allein vom 1. Juli bis zum 10. November 1943 starben 27.638 Kriegsgefangene im Ruhrbergbau. Stalag VI A galt aber auch selbst schon als "Sterbelager": Mindestens 23.500 Kriegsgefangene kamen zwischen 1939 und 1945 hier um – meist durch Krankheiten oder Unterernährung. Als amerikanische Soldaten das Lager 1945 befreiten, fanden sie noch ca. 22.000 Kriegsgefangene vor, von denen sehr viele dringend einer Krankenhausbehandlung bedurften (hemer.de/.../).

Im Bereich der heutigen Stadt Porta Westfalica (Kr. Minden-Lübbecke) errichteten die Nationalsozialisten drei Außenlager des Konzentrationslagers (KZ) Neuengamme. Hier wurden zwischen 1944 und 1945 insgesamt über 2.000 Menschen gefangen gehalten. Sie wurden vorwiegend zur Zwangsarbeit untertage in Stollen eingesetzt, wobei es vor allem um Rüstungsproduktionen ging. Die ehemalige "Untertageverlagerung Dachs I" kann heute nur unter bestimmten Voraussetzungen besichtigt werden, oberirdisch ist die Dauerausstellung "Am Ende des Tunnels kein Licht" im Stadtteil Barkhausen hervorzuheben (gedenkstaette-porta.de).

Im Jahr 1939 begannen die Arbeiten am "Stalag 326 (VI K) Senne" bei Stukenbrock. Eine sehr große Anzahl vor allem sowjetischer Kriegsgefangener wurde von diesem Stammlager aus zur Zwangsarbeit in andere Teilregionen Westdeutschlands verbracht, um in der Industrie oder in der Rohstoffgewinnung eingesetzt zu werden. Bei der Befreiung des Lagers waren dort noch ca. 190.000 Kriegsgefangene untergebracht. Sehr viele Gefangene hatten dort zuvor Hunger, Krankheit, Gewalt und Entkräftung nicht überlebt. Bis zum April 1945 waren die Todesopfer in insgesamt 36 Massengrabreihen, jede etwa 110 m lang, verscharrt worden. Der Ehrenfriedhof ist heute Teil der Gedenkstätte. Eine der ersten wichtigen Stationen der Gedenkstättenentwicklung war 1996 die Eröffnung einer Dokumentation in einem ehemaligen Arresthaus. Eine angestrebte große Erweiterung wurde in Bezug auf Zielsetzung, Konzeption und Finanzierung in den vergangenen Jahren immer wieder kontrovers diskutiert. Seit dem Jahr 2024 scheint sich allerdings eine Einigung zwischen den beteiligten Akteuren abzuzeichnen (stalag326.de; WDR, 28.10.2025; wikipedia.org/.../).

Die Wewelsburg in Büren (Kr. Paderborn; Abb. 1), deren heutiges Gebäude zu Anfang des 17. Jh.s entstand, sollte ab 1933 auf Initiative des "Reichsführers SS" Heinrich Himmler zu einer monumentalen Versammlungs- und Schulungsstätte für ranghohe und -höchste SS-Offiziere ausgebaut werden. Um Arbeitskräfte hierfür zur Verfügung zu haben, wurde extra vor Ort ein eigenes Konzentrationslager errichtet. Rd. 4.000 Menschen mussten zur Umsetzung der Bauvorhaben hier Zwangsarbeit leisten. Von ihnen kamen fast 1.300 ums Leben – vor allem infolge von Misshandlungen durch die SS. Im Frühjahr 1943, nach der Schlacht von Stalingrad, wurden die Erweiterungspläne aufgegeben und das KZ fast vollständig aufgelöst (wewelsburg.de/.../).

Die Villa ten Hompel in Münster (Abb. 2), eine frühere Fabrikantenvilla, wurde Ende 1999 zum "Geschichtsort" zur Erforschung und Dokumentation vor allem jener Taten, die von nationalsozialistischen "Schreibtischtätern", von der Polizei und von Behörden geplant und durchgeführt wurden. Das Haus war ab 1940 ein Hauptquartier der Ordnungspolizei, die u.a. für die Bewachung von Deportationen, Arbeitserziehungslagern und "Fremdarbeitern" mit zuständig war. Dem Befehlshaber, der hier bis 1944 seinen Dienstsitz hatte, unterstanden fast 200.000 Mann. Der "Geschichtsort" arbeitet eng zusammen mit den Hochschulen Münsters, mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, der Bezirksregierung Münster, der Bundeszentrale für politische Bildung, mit Ausbildungsstellen der Polizei, der Bundeswehr, der Justiz etc. Die Besucherzahlen – inklusive vieler Schulklassen – liegen bei deutlich über 30.000 pro Jahr. Die Villa ten Hompel ist heute außerdem Dienstsitz des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte (stadt-muenster.de/villa-ten-hompel).

Gedenkstätten als Lernorte

Zunehmend wird erkannt, wie wichtig gerade heute die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus insbesondere für Schülerinnen und Schüler ist. Das Schulministerium von Nordrhein-Westfalen betont mit Recht: "Gedenkstätten und andere Erinnerungsorte ermöglichen Kindern und Jugendlichen die aktive Teilhabe an der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur" (MSB NRW 2025). Daher legt das Ministerium besonderen Wert auf die Förderung von schulischen Fahrten zu den Gedenkstätten (ebd.).

Weiterführende Literatur/Quellen

-

Deutscher Bundestag (Hg.) (2025): Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am 29. Januar 2025 im Deutschen Bundestag.

(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw05-gedenkstunde-rede-steinmeier-1042144; abgerufen am 01.10.2025) -

Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen (Hg.) (2025): Erinnerungskultur / Gedenkstätten.

(https://www.politische-bildung.nrw/themen/erinnerungskultur-/-gedenkstaetten; abgerufen am 02.10.2025) -

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.) (o. J.): LWL-Psychiatriegeschichte in Warstein. Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie. (https://www.lwl.org/de/LWL/Gesundheit/psychiatrieverbund/K/lwl-psychiatriemuseum-warstein/gedenkstaette-treise-kapelle-euthanasie; abgerufen am 01.10.2025)

-

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.) (2019): LWL fördert westfälische NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte. (Pressemitteilung vom 15.07.2019)

(https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=48438; abgerufen am 01.10.2025) -

MSB NRW Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.) (2025): Gedenkstätten.

(https://www.schulministerium.nrw/gedenkstaetten; abgerufen am 02.10.2025) -

WDR, 28.10.2025: Kreis Gütersloh beteiligt sich an Stalag-Stiftung.

(https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/gedenkstaette-stalag-senne-kreistag-entscheidung-100.html, abgerufen am 03.11.2025) -

https://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_VI_K_(326)

-

https://stalag326.de

-

https://www.bpb.de/themen/holocaust/erinnerungsorte/503059/informations-und-gedenkstaette-stalag-vi-a-hemer/

-

https://www.gedenkstaette-porta.de

-

https://www.hemer.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Tourismus_Freizeit/StalagBroschuere-Internet.pdf

-

https://www.ns-gedenkstaetten.de/nrw

-

https://www.stadt-muenster.de/villa-ten-hompel

-

https://www.wewelsburg.de/de/gedenkstaette-1933-1945

Erstveröffentlichung 2025