Die Bedeutung der erneuerbaren Energien bei der Stromversorgung in den Kommunen Westfalens

Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, müssen die erneuerbaren Energien (EE) hierzulande auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. Schließlich sollen Wind, Sonne und Co. mit ihren Erträgen im Jahr 2030 mindestens 80% des bundesweiten Stromverbrauchs decken (BMWE 2025).

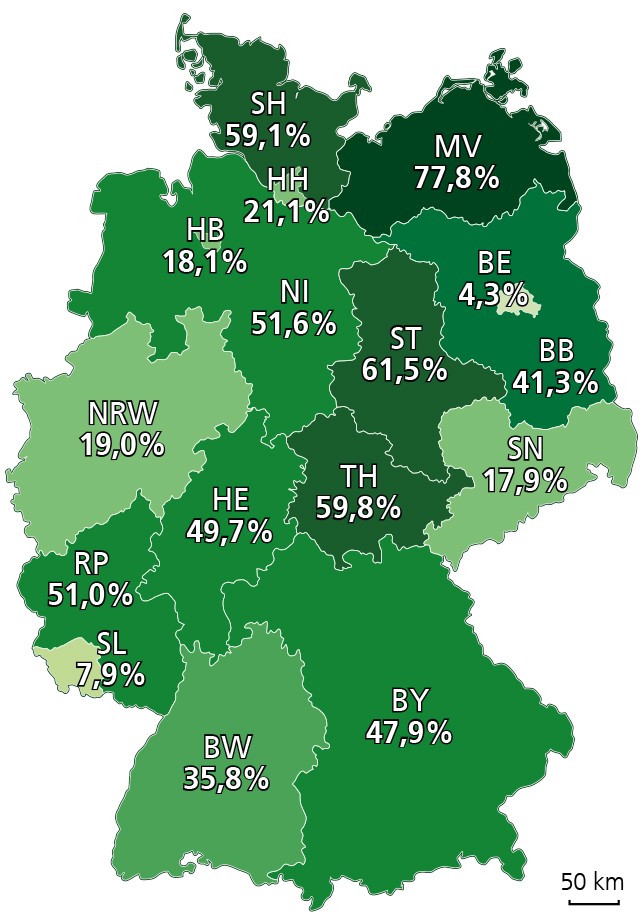

Zwar ist der EE-Anteil an der gesamten Stromversorgung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und betrug zuletzt im Bundesdurchschnitt mehr als die Hälfte (ebd.). Bei Betrachtung der einzelnen Bundesländer variieren diese Werte allerdings erheblich. Abbildung 1 zeigt, dass Nordrhein-Westfalen hierbei – mit lediglich 19% im Jahr 2022 – bislang unterdurchschnittlich abschneidet.

Mindestens genauso interessant wie der Vergleich auf Länderebene ist der räumlich detailliertere Blick auf Westfalen und seine einzelnen Kommunen. Wo spielen erneuerbare (oder "regenerative") Energien bei der Stromversorgung eine größere, wo eine weniger bedeutende Rolle? Unter dieser Fragestellung werden die westfälischen Städte und Gemeinden näher betrachtet.

Die Situation in Westfalen und im Bundesgebiet

Richtet man den Blick zunächst auf den Gesamtraum Westfalen, so dominieren hier unter den erneuerbaren Energien aktuell vor allem die Windenergie (50%) sowie – mit größerem Abstand – die Photovoltaik (24%) und die Erträge aus Biomasse (22%) (LANUK NRW 2025). Diese Reihenfolge entspricht dem bundesweiten Ranking (Wind: 49%, PV: 26%, Biomasse: 17%). Allerdings hat die Biomasse in Westfalen – wohl auch aufgrund der hier größeren Bedeutung der Landwirtschaft – einen höheren Anteil am erneuerbaren Energiemix als im Bundesdurchschnitt (BMWE 2025). Auf der anderen Seite spielt hierzulande die Energiegewinnung aus Wasserkraft (weniger als 2%) mangels vorhandener bzw. geeigneter Fließgewässer eine noch geringere Rolle als auf Bundesebene (Rang 4 mit 8%) (ebd.).

Bemerkenswert für Westfalen ist der Umstand, dass hier die große Menge an Windenergie ausschließlich "an Land" (onshore) erzeugt wird. Zum Vergleich: Der Anteil des offshore – also auf dem Meer – generierten Windstroms (9%) macht deutschlandweit immerhin rd. ein Fünftel des gesamten Windenergieaufkommens aus (ebd.).

Kommunale Schwerpunkte der erneuerbaren Stromerzeugung am Beispiel der Windenergie

Die hiesige Dominanz der Windenergie wird auch dadurch deutlich, dass in über einem Drittel aller westfälischen Kommunen die Windkraft mehr als 50% zur gesamten erneuerbaren Stromproduktion vor Ort beiträgt (LANUK NRW 2025, eig. Berechn.). Wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb von Windkraftanlagen (WKA) sind Standorte mit günstigen Windverhältnissen ("Windhöffigkeit"), hinzu kommen eine möglichst geringe Siedlungsdichte und Bewaldung. Vor allem die etwas höher gelegenen ländlichen bzw. landwirtschaftlich geprägten Teilräume Westfalens kommen diesen Voraussetzungen nahe, allen voran der Bereich der Paderborner Hochfläche (s. Beitrag Wittkampf). Hier existieren eine Reihe von riesigen Windparks, die aus mehreren Dutzend WKA bestehen (Abb. 2) und jeweils eine Gesamtleistung von über 100 Gigawatt (1 GW = 1 Mio. Kilowatt, kW) besitzen (wikipedia.org). Entsprechend könnten vor allem die Kommunen Lichtenau und Bad Wünnenberg, auf deren Gebiet einige dieser Windparks stehen, ihren Strombedarf allein schon durch die vor Ort erzeugte Windenergie – zumindest rein rechnerisch – um ein Mehrfaches decken. Auch in den benachbarten Kommunen Marsberg, Brilon und Borchen, aber auch in Schöppingen im Kreis Borken gibt es größere Windparks. Demzufolge hat hier der "grüne" Strom insgesamt auch die höchsten Anteile an der örtlichen Stromversorgung (Abb. 3).

"Grüne" und weniger "grüne" Kommunen

Statistisch gesehen gibt es aktuell in Westfalen über 40 Kommunen, in denen der Strombedarf vollständig (mind. 100%) durch erneuerbare Energien gedeckt werden könnte (Abb. 3). Viele davon sind – neben der erwähnten Region um die Paderborner Hochfläche – auch im nordwestlichen Münsterland anzutreffen. Im Gegenzug hat "grüner" Strom vielerorts im Ruhrgebiet, im südwestlichen sowie im nordöstlichen Teil Westfalens geringere Bedarfsdeckungsanteile (Abb. 3). Hierfür dürften z.T. spezifische örtliche Gegebenheiten verantwortlich sein, etwa fehlende Flächen für die Ausweisung von WKA oder Solarparks (z.B. aufgrund hoher Bebauungsdichte) oder allgemein ungünstige naturräumliche Voraussetzungen. Letztlich werden die EE-Anteile in den einzelnen Kommunen natürlich durch die enorme Spannbreite ihres gesamten Stromverbrauchs beeinflusst: Großstädte bzw. Kommunen, die stark industriell geprägt sind, benötigen im Vergleich zu ländlichen Orten mit geringer Einwohnerzahl ein Vielfaches an Strom. Dies zu einem bestimmten Anteil durch vor Ort erzeugte erneuerbaren Energien abzudecken, ist natürlich viel schwieriger, zumal – im Fall der Windenergie – die notwendigen Flächen hierfür häufig nicht vorhanden sind.

Vor allem aber in (Groß-)Städten, in denen naturgemäß eine hohe Bebauungsdichte vorherrscht, bestehen hingegen große Potenziale für den Ausbau der Photovoltaik auf Dächern bzw. an Gebäuden. Dass Solarstrom auf diesem Weg einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann, wurde seitens der Landespolitik bereits erkannt: In NRW gibt es seit 2022 eine "Solarpflicht", die Anfang 2025 zudem auf alle Neubauten von Wohngebäuden ausgeweitet wurde (Öko-Zentrum NRW 2025).

Weiterführende Literatur/Quellen

-

BMWE Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hg.) (2025): Erneuerbare Energien.

(https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html; abgerufen am 23.05.2025) -

LANUK NRW Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (Hg.) (2025): Energieatlas NRW. Download Daten und Hintergrundinformationen. (https://www.energieatlas.nrw.de/site/service/download_daten, abgerufen am 21.05.2025)

Darunter: Ausbaustand der stromerzeugenden Energien in NRW. (Stand: 24.03.2025)

(https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/energie/ee/NW-Strom-VWE-Aggregiert_EPSG25832_Excel.xlsx; abgerufen am 21.05.2025) -

Müller, M. (2023): Welche Bundesländer führen beim Ausbau von grünem Strom? In: Handelsblatt online, 27.11.2023

(https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energie-welche-bundeslaender-fuehren-beim-ausbau-von-gruenem-strom/29497382.html; abgerufen am 21.05.2025) -

Öko-Zentrum NRW GmbH (Hg.) (2025): Übersicht zur Solarpflicht für Gebäude. (Stand: 06.02.2025).

(https://oekozentrum.nrw/aktuelles/detail/news/uebersicht-zur-solarpflicht-fuer-gebaeude; abgerufen am 12.06.2025) -

tagesschau.de (11.06.2025): Eine Million Balkonkraftwerke in Betrieb.

(https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/balkonkraftwerke-million-100.html; abgerufen am 12.06.2025) -

Wittkampf, P. (2023): Windkraftanlagen in Westfalen.

(https://www.westfalen-regional.de/de/windkraftanlagen; abgerufen am 04.06.2025) -

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Windkraftanlagen_in_Nordrhein-Westfalen (abgerufen am 04.06.2025)

Erstveröffentlichung 2025